こんにちは。

墨絵師のベベ・ロッカです。

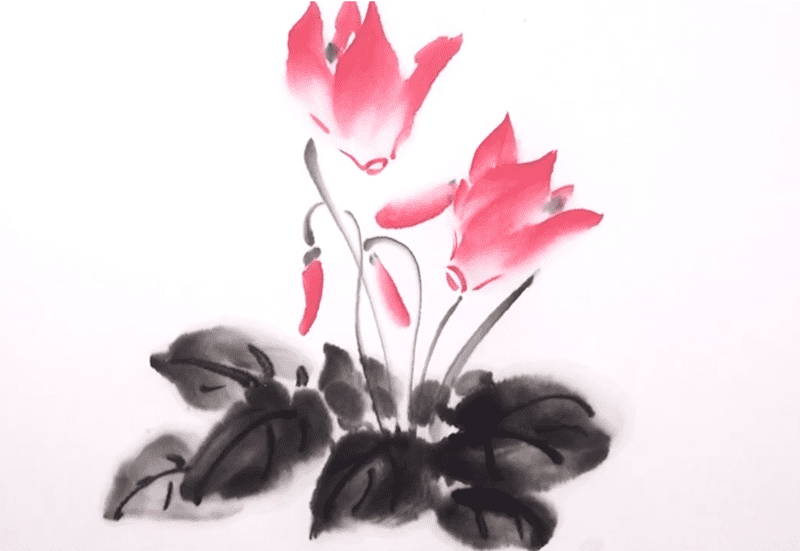

シクラメンの花をご存知ですか?

別名、「篝火」「豚の饅頭」とも言います。

ぶ、豚さん・・・???

そう、その名前の秘密は、最後に明かされますよ。

シクラメンは、初冬から春にかけての寒い時期に咲く花。

鮮やかな色とそっくり返った形がとても個性的で、人気の花でもあります。

水墨画でもよく描かれるテーマなんです。

今回は、シクラメンの花の描き方を詳しく、解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください!

目次

シクラメンの描き方を「動画」で見る

シクラメンの描き方を、まずは動画で見てみましょう。

2分23秒の短い動画で、解説はなく音が鳴ります。

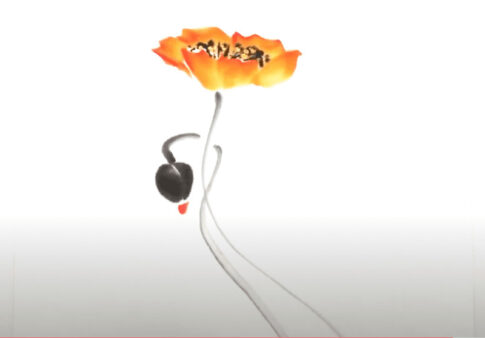

水墨画で簡単に描くシクラメン「花」

それでは、動画をもとに順に解説をしていきます。

使用しているのは、こちらの顔彩の色です。

【使用する色】

・花・・洋紅(赤色)

シクラメンの花弁は基本5枚ですが、花のつき方が独特なので、5枚全部をキッチリ描く必要はないですよ。

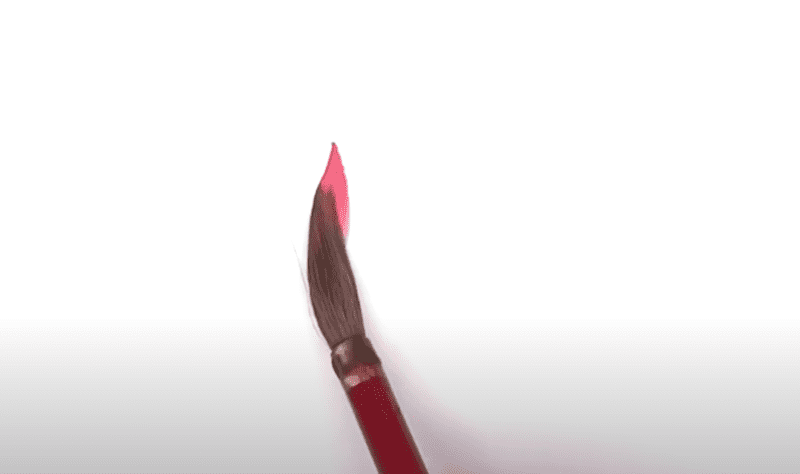

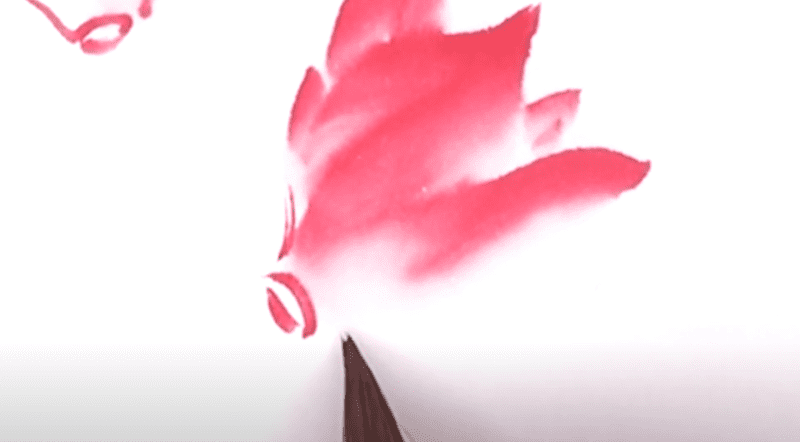

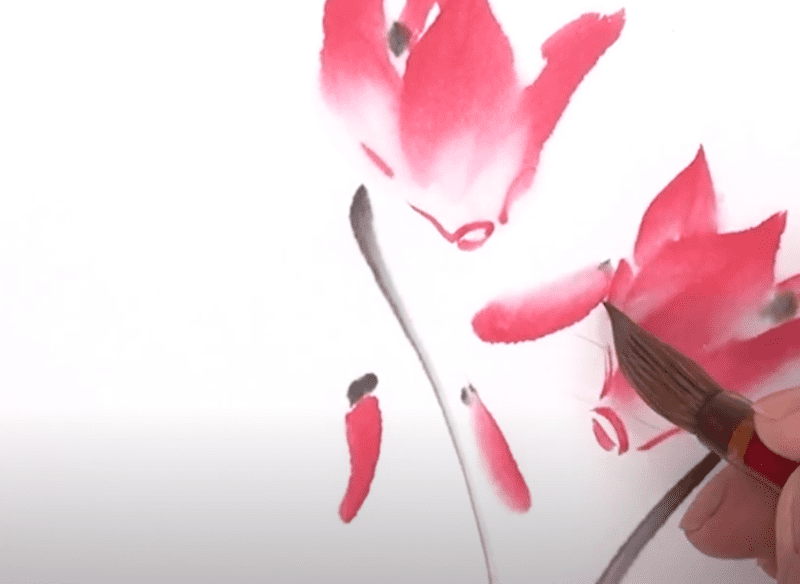

では、1枚目。

手前の花びらから。

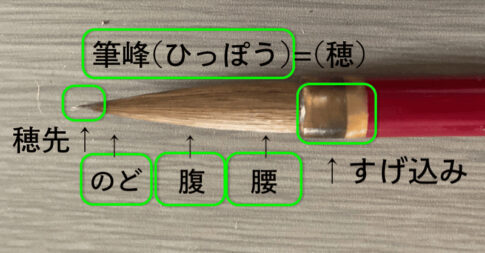

色を穂先に取り、筆を紙に置き、置いた状態のまま少し引きます。

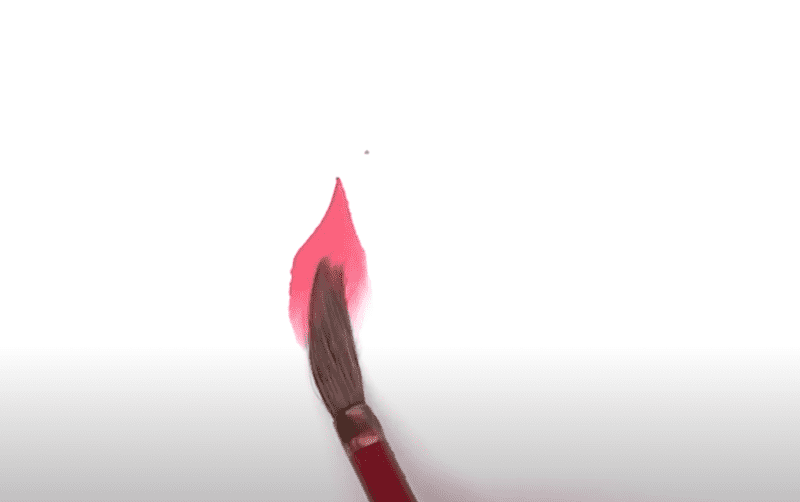

2筆めも花のふくらみを作るように、1筆目のややとなりにそっと置きます。

1・2と、これで1枚の花びらの完成です。

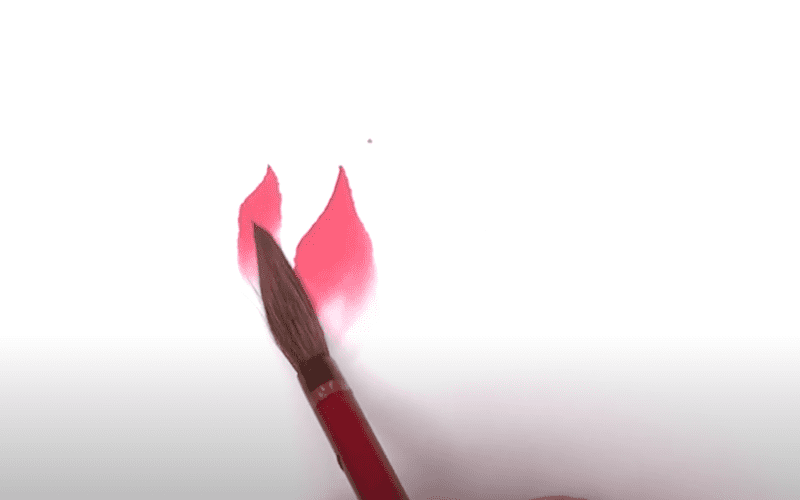

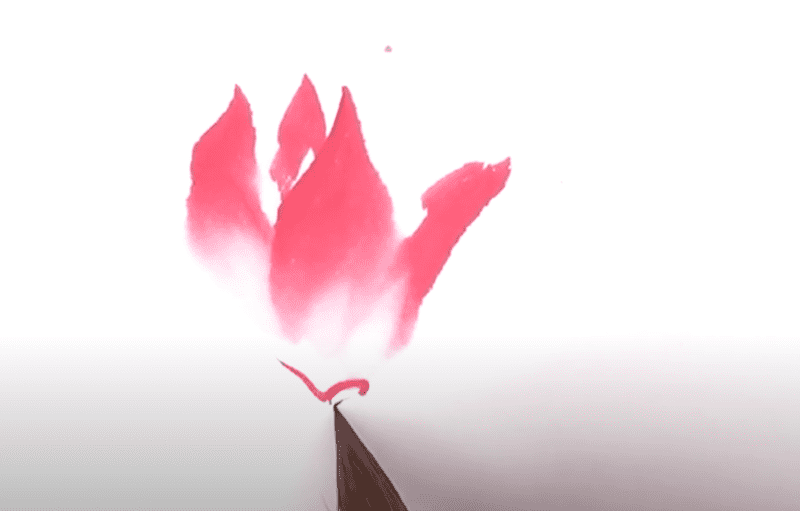

2枚目の花びらです。

次は横向きになっているので、先ほどより細めに描きます。

3枚め。

さらに向こう側になるので、小さく見えます。

筆の穂先をちょんと軽く置きます。

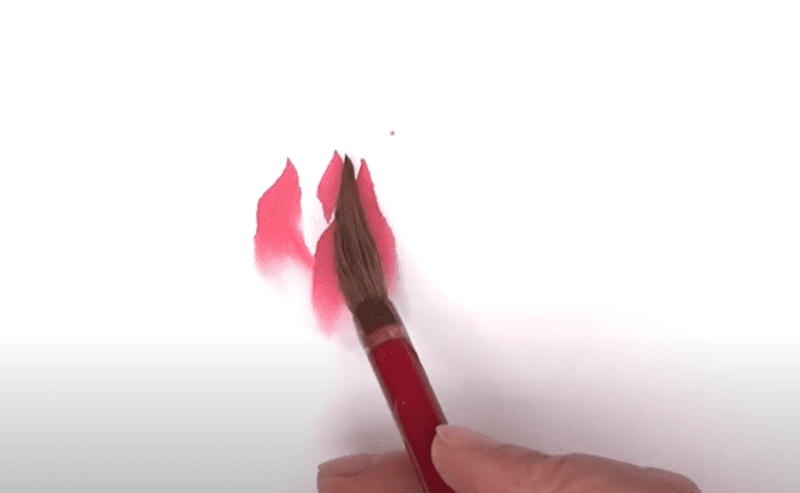

4枚め。

右側に細く描きますが、左側とは少し形を変えて、変化をつけます。

これで花びらの部分は完成。

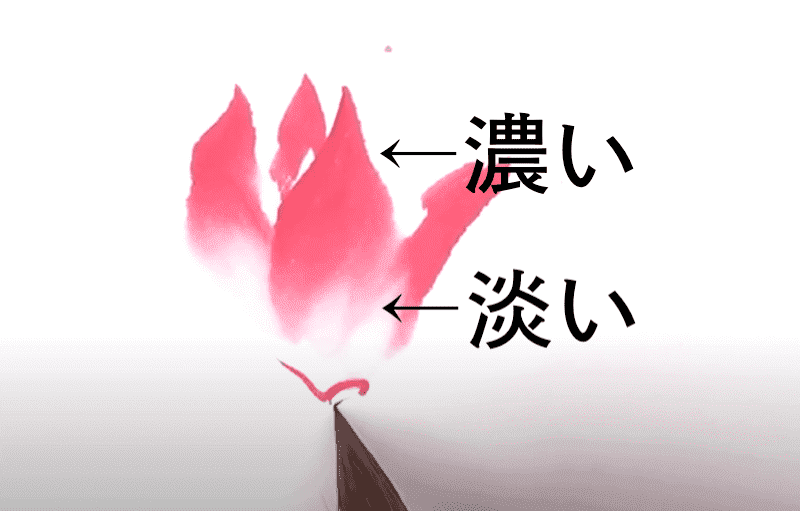

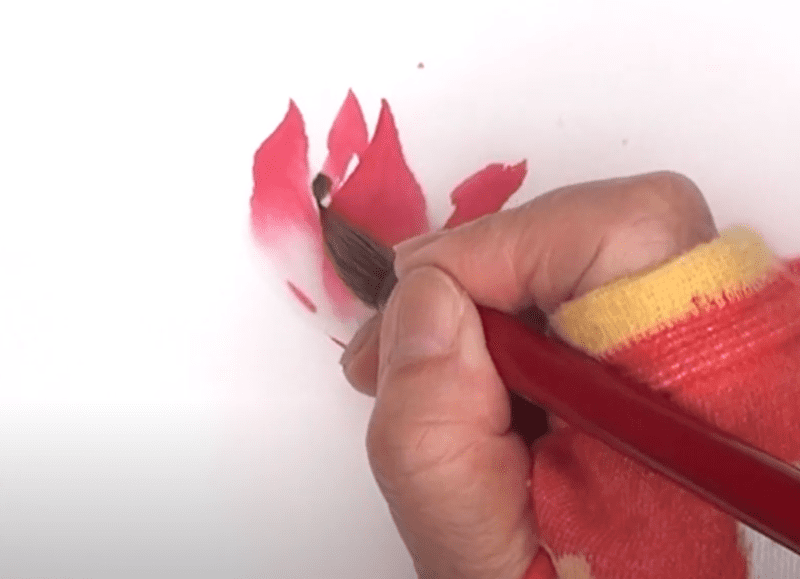

花びらの先端と根元の濃淡を出すのがポイントです。

濃淡を出すためには、筆の穂先だけで描くのではなく、筆を置いたらそのまま腹を使って引くようにすること。

頑張ってみてください。

こんなふうに濃淡を出すには、あらかじめ筆に仕込んでおくことが秘訣なのです。

水墨画では基本とされている技法に、「三墨法」があります。

濃・中・淡の3種類の濃さの墨をそれぞれあらかじめ皿に作っておきます。

それを順番に筆で取っていくと、筆の中にこんな層ができてそれを利用して、紙の上に濃淡を作る、というものです。

でも!

ここまで、細かく層を作る必要はありません。

べべ・ロッカ流では、もっと簡単に濃淡を作ります。

①まずきれいに筆を水で洗う(墨や色が少しでも残っていたらダメ)

②濃いめの墨や色を筆の穂先に取る

③皿の上で調墨する(調墨とは、筆を皿の上でゴニョゴニョとなじませることです)

以上。

3段階の濃さを作って、3回も取る必要はありません。

大切なのは、筆の腹を使うことです!

やってみてください。

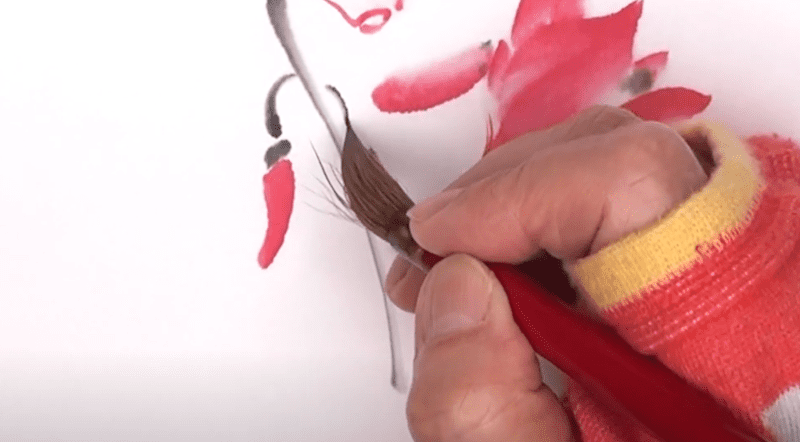

次はひっくり返りの口の部分です。

筆の穂先を使って、小さな口を描きます。

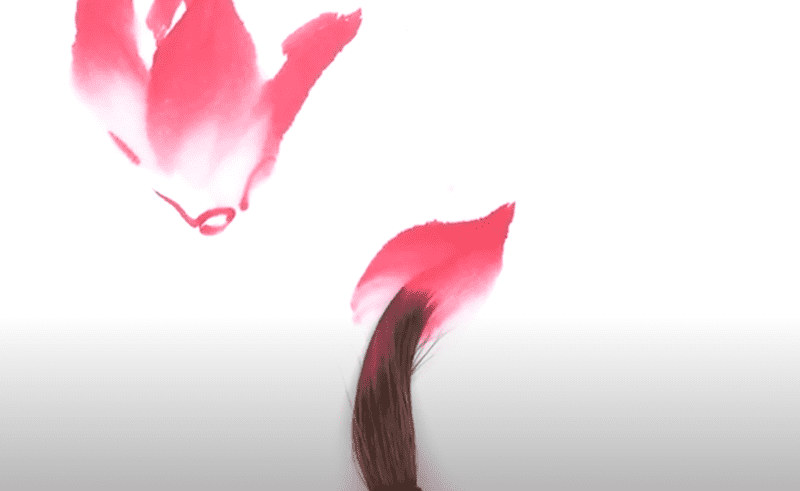

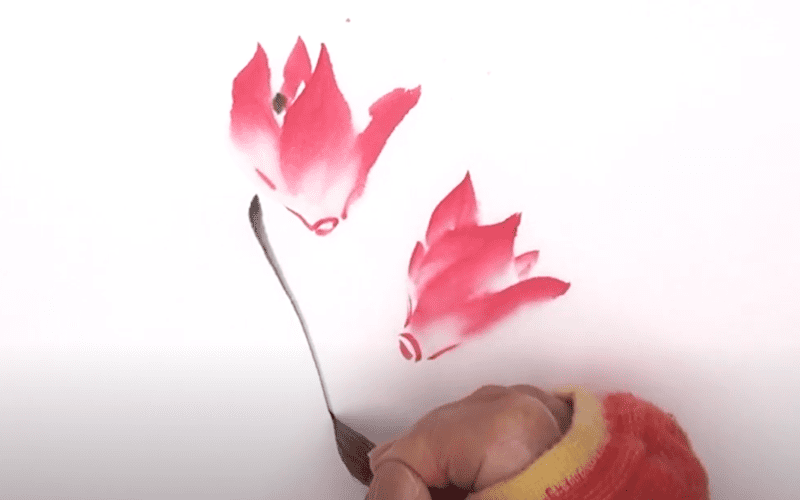

次にもう1つの花も描いてみましょう。

1枚めの手前に見える花びらは、先ほどと同じように2筆で。

筆を2回使って1枚の花びらを作ります。

まず1筆め。

そして2筆め。

これで1枚の花びらができます。

1枚めの花びらだけ2回で描くのは、手前にある花びらなのでやや大きめに描くためです。

全ての花びらが同じ、というのは不自然ですから、1枚ずつ少しずつ変化を持たせるためなのですね。

2枚めは小さめにちょん、と筆の穂先を置きます。

3枚め。

4枚め。さらにちっちゃく。

こちらも、口の部分を描いたらこれで花は完成です!

次は、茎を描きます。

水墨画で簡単に描くシクラメン「茎」

【使用する色】

茎・・・墨

もし、色を使う場合は、茎の色は「煤竹」(こげ茶色)がベストです。

茎に「煤竹」を使うなら、葉も色を使った方がバランスよく仕上がります。

その場合は「濃草」(濃い緑色)が相性がよいですよ。

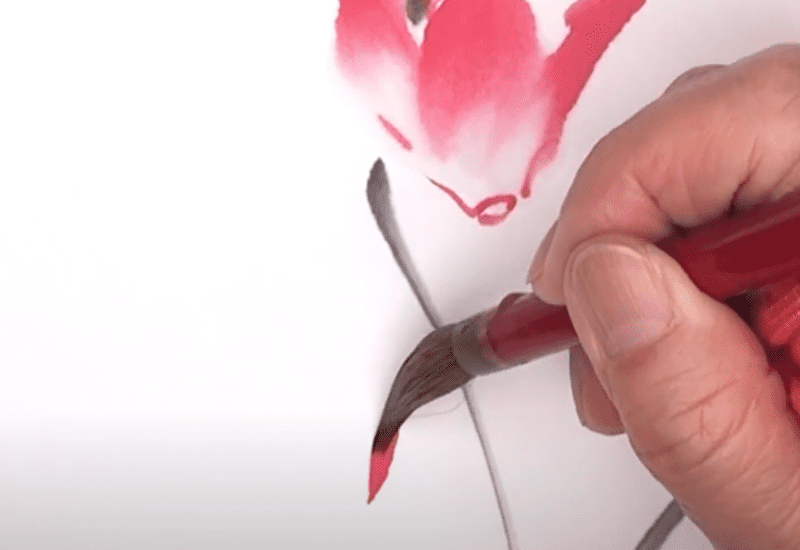

花びらの隙間にほんの少し、茎の一部を描きます。

筆を直筆でスッと引き、茎を仕上げます。

もうひとつの花も同様に。

茎が出来ました。

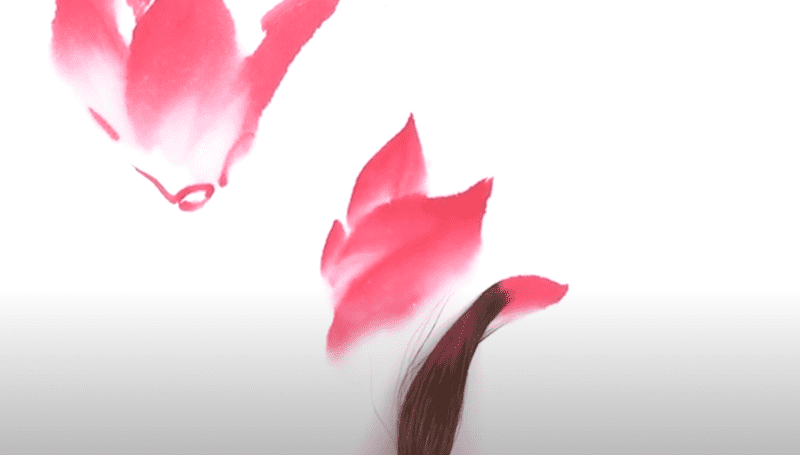

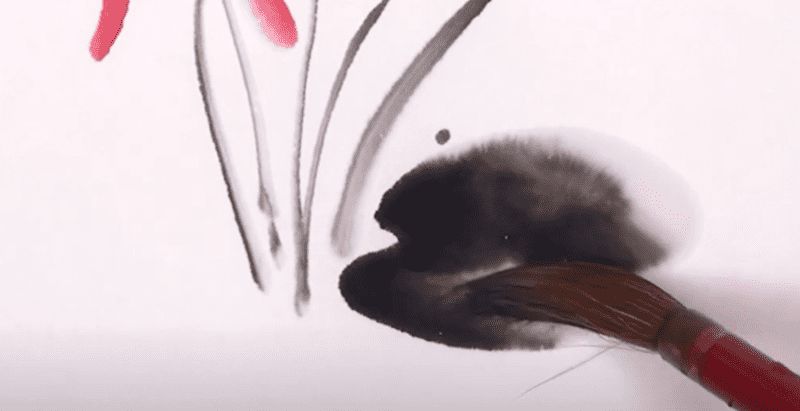

次は、つぼみです。

筆の使い方についての詳しい解説はこちら↓

水墨画で簡単に描くシクラメン「つぼみ」

【使用する色】

つぼみ・・・洋紅

茎・・・墨(色を使う場合は「煤竹」がおすすめです)

シクラメンのつぼみはほっそりしています。

筆の穂先を下に向けて、スッと上方向に移動します。

角度や向きを少し変えながら、つぼみをいくつか描きます。

つぼみは、お辞儀をするようにクルンとカーブして下を向いています。

茎は丸みをつけてクルンと弧を描き、スッと下に引きます。

つぼみの茎は丸くカーブをつけるのが大切です!

茎をスッとまとめたら、最後は葉っぱです。

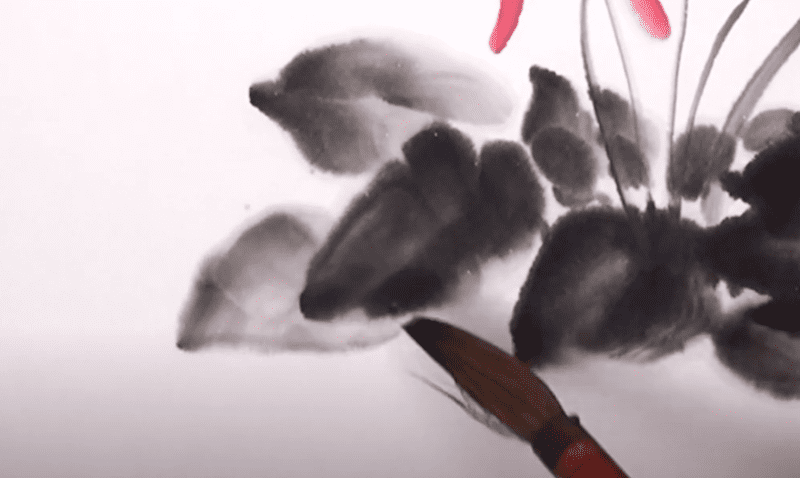

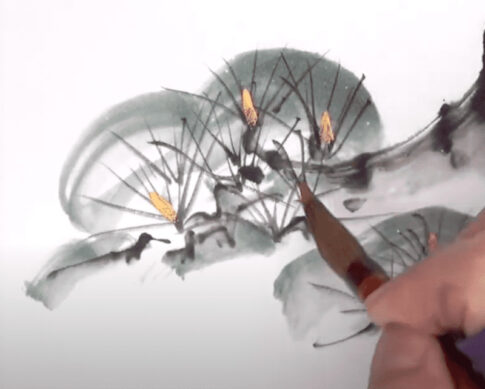

水墨画で簡単に描くシクラメン「葉」

シクラメンの葉は、茎の根元にこんもりと覆いかぶさるように集合しています。

向きを少しずつ変えながら葉を密集させて描きます。

【使用する色】

葉・・・墨(色で描く場合は、「濃草」がおすすめです)

茎の根元が集まっているところあたりに、葉を描いていきます。

葉はハートのような丸みのある形ですが、ナナメから見た構図なので、やや楕円形に描くとバランスが良いです。

筆を横にして、筆の腹も使いながら描きます。

1筆では描けないので、筆の腹を使いつつ葉っぱ全体の形になるように運筆します。

ハートっぽい形なので、少し「欠け」を作るとベスト。

次は正面の葉です。

こちらも筆の腹を使うようにして描きます。

少し形を変えながら違う葉も描きます。

向こう側にも葉はありますよね。

ちらりと見える程度でOK!

最後に、葉の葉脈を描いたら、完成です。

シクラメンってどんな花?

シクラメンは、サクラソウ科の多年草です。

色は赤・ピンク・白など可愛らしく鮮やかで、冬の寒い時期に咲く花として人気ですね。

サクラソウ科といっても、サクラソウとは全然違う形です。

初めはつぼみは下を向いていて、日に日に花びらが開いていき、よいしょ!とひっくり返るのです。

面白いですね。

花の咲き方が似た種類では、「片栗の花」があります。

カタクリの動画もありますよ!↓

(1分45秒 音が鳴ります♪)

シクラメンは、地中海沿岸地方が原産で、日本へは明治末期に渡来しました。

別名を、「篝火」「豚の饅頭」と言うそうです。

「篝火」・・・シクラメンの花はとても個性的で、そっくり返るような形が特徴です。

その様子を見た明治時代のある貴婦人が、「篝火のよう」と表現しました。

その後、植物学者の牧野富太郎によって「篝火花」と名付けられました。

とても美しい名前ですね。

思いついた貴婦人のセンスには脱帽です。

一方・・・・

なんで豚さん??

どこがお饅頭??

と言うのも・・

シクラメンの原産地のトルコやイスラエルでは、野生の豚がシクラメンの球根を餌がわりに食べていたそうです。

元々、英語ではシクラメンのことを「sow bread」(雌豚のパン)と読んでいたらしく、それが日本にやってきてパンが饅頭に変わったのだとか・・・・

名前の由来って「なんで???」ということはよくありますが、これはもうセンスというかなんというか・・・・・

豚さんにもお饅頭にもなんの罪はありません。

ただ、

「篝火」と名付けてくれた学者先生、ありがとう。

まとめ

今回はシクラメンの描き方を紹介しました。

冬を代表するシクラメンは、水墨画にぴったりの華麗な花です。

ポイントとしては、

・花の濃淡をつけること(筆の腹を使う)

・そっくり返っていることを意識して、茎の丸みをつけること

・葉はハート型を意識して

などです。

とても可愛いので、ぜひ描いてみてくださいね。

それでは、また。

水墨画の基礎が簡単に学べる『電子書籍』

『レッスン講座動画』

無料プレゼント中!

「水墨画を基礎から学びたい」

「絵を生涯の趣味にしたい」

「本格的な水墨画を描きたい」

そんな方のために作った、電子書籍と水墨画が学べるビデオ講座を無料プレゼント中です。

水墨画の基礎知識や道具についてなど、初めて筆を取る方にも優しい入門書となっていますので、ぜひご覧ください。